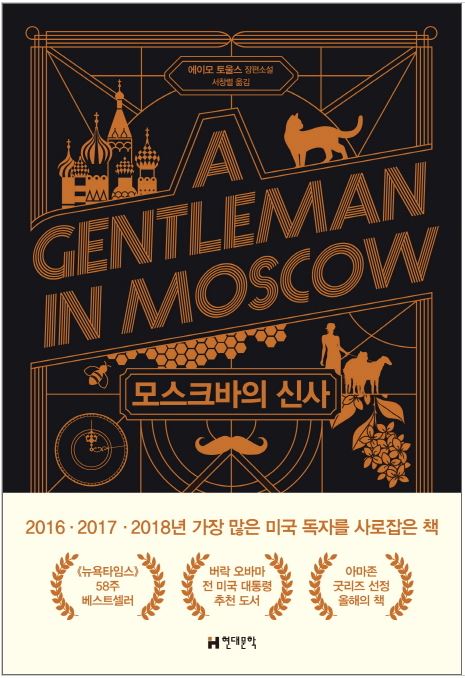

모스크바의 신사(A Gentleman in Moscow) - Amor Towles -

러시아 소설을 읽을 때면 항상, 마음의 준비를 해야 한다. 여기에서 말하는 러시아 소설이란 말 그대로 '러시아 작가'가 쓴 작품을 말한다. 원체 주제가 묵직하고 배경이 웅장하고 등장인물이 다양하며(이름은 어찌나 또 그렇게 복잡한지 ㅠ) 스토리가 방대하기 때문이다. 이렇게 말해놓고 보니 내가 무슨 러시아 문학 전공자쯤 되는 것 같지만... 하지만 학창시절, 톨스토이(부활)와 솔제니친(이반 데니소비치의 하루), 도스토예프스키(죄와 벌)에 이어 최근 숄로호프(고요한 돈강)까지 읽은 걸 돌이켜 보니 이러한 굵직하고 장엄한 스타일의 작품을 써온 러시아 문호들이 세계 문학사에 끼친 영향을 새삼 괄목하게 된다. 근데 정말이지 좀 밝고 유쾌하고 즐거운 러시아 문학은 좀체 만나보질 못했다 쩝 -_-a;; 겁나 추운 환경이어서 나라 성향이 원래 시리어스한 건지? 내 다음 러시아 문학 도서목록에 있는 '안나 카레니나', '전쟁과 평화', '카라마조프가의 형제들'은 정말이지 맘의 고삐를 단단히 쥐어매고 시작해야 할 것 같음...(그렇다... 이 책들 아직 도전을 못했다)

그 와중에 참 재밌게도 '미국 작가'가 쓴 러시아 배경의 소설을 찾았다. ^^ 게다가 30여년 간 호텔에 연금되는 주인공의 스토리가 웬지, 현재 우리의 처지와 동병상련(?)을 느낄 수 있게 해주어 더욱 이 책이 끌렸던 것 같다. 외국인이 쓴 러시아 소설이라서 그런지, 스토리가 비교적 발랄(? 이런 표현밖에는 떠오르지 않는다)하고 재치있고 유머있고, 아무튼 정말이지 러시아의 가장 어둡고 무시무시했던 암흑기가 배경이라고는 믿기지 않을 정도로 분위기가 밝고 흥미진진하다.

와 그나저나 이 작가도 러시아 인물들 이름을 연구하느라 얼마나 골머리를 앓았을지 새삼 존경스럽다. ㅠ (이름 긴 것도 모자라서 알렉산드르=>사샤, 미하일=>미시카 뭐 이렇게 변하는 애칭도 얼마나 많은데 어휴) 주인공인 '알렉산드리 일리치 로스토프' 백작은 20세기 초 혁명을 통해 집권한 볼셰비키에게 '구시대 인물', 즉 처단해야 하는 부류이다. 그러나 천만다행으로 그가 쓴 시가 혁명세력에게 '행동할 것을 요구'한다고 해석된 덕에 사형을 면하고, 그가 이전부터 거주하던 메트로폴 호텔에 종신 연금되는 것으로 재판이 일단락된다. 이후 로스토프 백작은 자신이 지내던 스위트룸에서 쫓겨나 다락방에 갇히는 신세가 되지만, 결코 좌절하거나 낙담하지 않고 호텔에서도 즐겁게, 품위있게, 또 주변 사람들과 조화를 이루며 살아갈 방법을 강구한다. 그의 인생 멘토 '대공'이 남겨준 조언을 모토로 삼으며. '역경은 여러 가지 형태로 나타나며, 인간은 자신의 환경을 지배하지 않으면 환경에 지배당할 수밖에 없다.'

백작은 하루아침에 갇혀버린 신세를 결코 낙담하거나 우울해하지 않고, 주어진 환경에서 어떻게 하면 최대한 인생의 기쁨을 찾으며 살까 궁리하고, 그 즉시 행동에 옮긴다. 일단 특유의 어마어마한 친화력으로 꼬마 숙녀 니나(개인적으로 별로였던 캐릭터. 꼬마면서 지나치게 영악하고 고집세고 잘난척하고 아무튼 실제 인물이라면 절대 친구하기 싫은... 뭐 본성이 선하기는 하나 난 좀 밉상), 호텔 식당 '보야르스키'의 최고 주방장 에밀, 지배인 안드레이, 호텔 안내인 바실리, 재봉사 마리나, 호텔 바 '샬랴핀'의 멋쟁이 바텐더 아우드리우스, 그리고 거기에서 우연히 만난(이 소설에서 후반부에 큰 역할을 하는) 미국 외교관 리처드 밴더와일조차 모조리 절친으로 만들어버린다. 또 로스토프는 니나가 성장 후 불쑥 찾아와 맡기고 떠난 어린 딸 소피야의 양아버지 역할도 훌륭히 해내면서, 비록 특정 장소에 억류된 삶이지만 그 안에서 자신의 세계를 보란듯이 넓혀 나간다. 미모의 여배우까지 자신의 애인으로 만들고, 공산당원 오시프의 개인교사까지 맡으면서... (와 갇힌 사람 치고는 할 일 엄청 많았네 -_-;;) 백작의 이러한 융통성과 적응력이 가장 돋보였던 부분은 무엇보다도, '신사는 직업을 갖지 않는다'고 했었지만 자신의 처지를 돌아보고, 이 상황에서 할 수 있는 일을 찾아 기꺼이 보야르스키의 웨이터 주임이 된 일이다. (그리고 정말 훌륭하게 해낸다!)

개인적으로 위 등장인물들 중에서도 주인공 외 가장 마음이 가는 캐릭터는 로스토프의 오랜 친구 미시카(미하일 표도로비치)이다. 역시 친구는 결이 같은 사람끼리 될 수 있는지, 미시카는 불의를 참지 못하는 대쪽같은 성격이다. 결국 볼셰비키 세력의 위선과 가식도 끝내 모른척하지 않고 당당하게 고발하는 바람에 그 악명높은 시베리아로 쫓겨나 8년간이나 개고생하지만. ㅠㅠ 다시 돌아왔을 때도 러시아 민중에 대한 깊은 연민과 애정을 보이고, 초라한 행색으로 로스토프를 만날 때조차도 끝까지 품위와 존엄을 지키는 미시카를 보며 역시 백작의 친구 맞구먼... 하는 생각이 들며 무척 맘이 짠했다. (그리고 헤어질 때 미시카에게 약간의 음식을 안겨주며 만나서 반가웠다, 하며 로스토프의 절친을 다정하고 예의바르게 대해주는 안드레이와 에밀의 진한 인간미는 또 어떻고! 캬~~)

로스토프 백작은 말 그대로 '신사의 품격'을 유감없이 보여준다. 낯선 이들에게도 늘 친절하고 다정하며, 결코 경박하거나 야비한 짓은 하지 않고, 무엇보다도 기득권들이 하루아침에 몰락할 때 종종 경험하는 자존감이 바닥치는 공황상태도 가뿐히 넘어간다. 물론 백작의 끝없는 낙관주의도 중간에 잠깐 위기를 맞아, 자살을 결심하게 되기도 하지만 꿀벌이 가져온 고향의 사과나무 냄새로 다시 삶에 대한 의욕을 갖게 된다. 그를 그 오랜 세월 동안 지탱시켜 준 것들은 본인의 의지도 있었겠지만, 내가 보기엔 위에 언급한 많은 사람들과의 우정이 아닐까 싶다. 설정을 바꿔 로스토프가 독방에 갇혀 종신형 선고를 받았다면 글쎄, 저렇게 오래 갈 수 있었을까 의심이 드니. 자신의 신세를 한탄하며 무기력함에 빠지는 대신, 적극적으로 타인과의 교류에 몰입해서 인생의 활력과 생동감 -- 삶에 대한 열정 -- 을 잃지 않으려 노력한다. 이로써 그는 '환경을 지배'하는 데 훌륭하게 성공한다.

30년이 넘는 세월 동안 호텔 안에서만 일어난 사건으로 이야기를 이어가기가 정말 쉽지 않음에도 불구하고, 결코 따분하거나 재미없는 순간이 없었다. 작가의 역량에 경의를 표한다. 두어 차례 백작이 탈출을 시도(?)할 법한 시나리오도 있을 줄 알았는데, 딱 한 번 본의 아니게 호텔 밖으로 나갔던 경우를 제외하고는 그런 스토리가 없어서 더 기발했고, 독자의 허를 찔렀다고 생각함. 게다가 메트로폴 호텔은 실제로 존재하는 장소인데, 러시아 여행 기회가 닿는다면 꼭 한번 가보고 싶다. ^^

나는 로스토프 백작이 가혹한 운명이 아무 준비가 되지 않은 그의 뺨을 무자비하게 후려쳤을 때도 결코 자신을, 미래를 잃지 않고 의연하게 처신했던 모습을 본받고 싶다. 그리고 그처럼 아무리 나이가 먹어도 일상, 그리고 세계에 대한 호기심을 잃지 않고, 새로운 친구도 사귀고(그러나 오랜 벗은 더더욱 소중하게 여기고), 낙관적이고 지적이고 품위있는 태도를 유지하고 싶다.

============================================================================

"네 지평을 넓힌다는 것은 교육이 세계적인 감각, 세계에 대한 경이감, 그리고 다양한 삶의 방식에 대한 감각을 너에게 제공할 거라는 뜻이야."

"그런 것들은 여행을 하면 더 효과적으로 얻을 수 있지 않아요? 학교에서 가지런하게 줄을 맞춰 앉아 있는 것보다 실제 지평선을 향해 나아가는 것이 더 낫지 않을까요? 지평선 너머에는 무엇이 있는지 직접 볼 수 있도록 말이에요. 콜롬버스가 아메리카를 발견했을 때 한 일이 그거였고요, 표트르 대제가 신분을 숨기고 유럽을 여행했을 때 그분이 한 일이 바로 그거였다고요!"

"연주회 팸플릿에 따르면 그 작품은 '아라비안나이트의 세계'로 청중들을 '매혹'하려는 의도로 만들어진 거래요. 그리고 사실, 극장 안에 있는 모든 사람들이 완전히 매혹당한 것 같았어요. 그런데도 그 사람들 중 어느 한 사람도 직접 아라비아에 가보려는 사람은 없어요. 아라비아는 그 램프가 있는 곳인데 말이에요."

"나이를 먹어감에 따라 사교 범위가 점점 줄어드는 것은 슬프지만, 피할 수 없는 인생의 현실이지. 습관에 의존하는 경향이 늘거나 아니면 활력이 줄어드는 탓에 우리는 갑자기 몇몇 익숙한 사람들과만 사귀고 있는 자신의 모습을 발견하게 된단다. 그래서 나는 인생의 지금 단계에서 너처럼 멋진 새 친구를 만나게 된 것을 굉장한 행운으로 여겨." -p.151~153-

아마 미시카는 평생 카테리나를 그리워할 것이다. 그가 참을 수 없는 상실감을 느끼지 않고서 넵스키 대로를 걷는 일은 다시는 없을 것이다. 그리고 그래야만 한다. 그 상실감은 우리가 마땅히 예상하고 대비하고 생의 마지막 날까지 소중히 간직해야 하는 것이다. 하루살이 같은 사랑을 하루살이 신세에서 면하게 해주는 것은 결국 우리의 애끓는 슬픔뿐이니까.

Mishka would pine for Katerina the rest of his life. Never again would he walk Nevsky Prospekt without feeling an unbearable sense of loss. And that is just how it should be. That sense of loss is exactly what we must anticipate, prepare for, and cherish to the last of our days; for it is only our heartbreak that finally refutes all that is ephemeral in love. -p.295-

"바실리, 우리 나이가 되면 모든 게 빨리 지나간다네. 사계절이 우리 기억에 아무런 흔적도 남기지 않은 채 사라지는 것처럼 보인다니까. 그렇지만 그것도 나름 위안이 되기는 해. 시간은 우리 곁을 흐릿한 상태로 달려가기 시작하지만, 우리 아이들에게는 가장 큰 인상을 심어주기 때문이지. 아마도 그건 천상의 균형 문제일 거야. 일종의 우주적 평형이지. 아마 시간 경험의 총합은 일정할 거야. 그러니 우리 아이들이 생생한 인상을 더 많이 간직할 수 있도록 우린 우리 몫을 포기해야만 해. 아이들이 기억하도록 하기 위해 우린 잊어야 하는 거지. 그런데 우리는 그 사실을 불쾌하게 받아들여야 할까? 이 순간에 대한 아이들의 경험이 우리의 경험보다 풍부하다는 생각 때문에 우리가 뭔가 손해를 본다고 느껴야 할까? 난 그렇지 않다고 생각하네. 이렇게 늙은 나이에 변치 않는 기억들의 새로운 목록을 작성하기 시작하는 건 우리의 목적이 아니기 때문이지. 우리는 오히려 그들이 경험을 자유롭게 맛볼 수 있게 하는 데 헌신적인 노력을 기울여야 해. 그들에게 믿음을 갖고 그들 스스로 채우도록 해야 해. 그리고 그들이 새롭게 발견한 자유 앞에서 실수한다 해도 우리는 느긋하고 관대해야 하며, 신중한 태도를 잃으면 안 돼. 우린 그들이 우리의 감시의 시선으로부터 벗어나도록 독려해야 해. 그리고 마침내 그들이 인생의 회전문을 통과할 때 우린 뿌듯하게 숨을 내쉬는 거지...."

"When you reach our age, Vasily, it all goes by so quickly. Whole seasons seem to pass without leaving the slightest mark on our memory. But surely, there is a comfort to be taken from that. For even as the weeks begin racing by in a blur for us, they are making the greatest of impressions upon our children. Perhaps it is a matter of celestial balance, a sort of cosmic equilibrium. Perhaps the aggregate experience of Time is a constant and thus for our children to establish such vivid impressions of this particular time, we must relinquish our claims upon it. But should we umbrage at the fact? Should we feel short-changed by the notion that their experiences for the moment may be richer than ours? I think not. For it is hardly our purpose at this late stage to log a new portfolio of lasting memories. Rather, we should be dedicating ourselves to ensuring that they taste freely of experience. And we must do so without trepidation. We must have faith in them to tuck and button on their own. And if they fumble with their new found liberty, we must remain composed, generous, judicious. We must encourage them to venture out from under our watchful gaze, and then sigh with pride when they pass at last through the revolving doors of life..." -p.508~510-

"내겐 너를 자랑스러워할 이유가 셀 수 없을 만큼 많단다. 하지만 내가 최고의 자부심을 느낀 순간은 안나와 네가 우승 소식을 가지고 돌아왔을 때가 아니야. 그것은 바로 그날 저녁, 경연을 몇 시간 앞두고 네가 경연장으로 가기 위해 호텔 문을 나서는 모습을 보았을 때였어. 인생에서 정말 중요한 것은 우리가 박수 갈채를 받느냐 못 받느냐가 아니야. 중요한 건 우리가 환호를 받게 될 것인지의 여부가 불확실함에도 앞으로 나아갈 수 있는 용기를 지니고 있느냐, 하는 점이란다."

"What matters in life is not whether we receive a round of applause; what matters is whether we have the courage to venture forth despite the uncertainty of acclaim." -p.609-

하지만 공산당은 '자연 상태'가 아니었다. 그 반대였다. 그것은 인간이 지금껏 만들었던 구성물을 통틀어 가장 복잡하고 가장 의도적인 구성물 가운데 하나였다. 한마디로 모든 위계 조직 가운데 가장 위계적인 조직이었다. -p.642-

왜 백작은 소피야가 여행을 떠나기 전날 밤까지 그토록 조심하면서 기다렸다가 이 모든 이야기를 털어놓은 것일까? 사람이 난생 처음 해외여행을 하게 되면, 힘들여 해준 지시나 의미있는 충고, 눈물어린 감정 등을 돌아보려 하지 않는다는 것을 그는 잘 알고 있기 때문이었다. 간단한 고향 수프의 기억처럼, 사람이 향수에 빠질 때 가장 편안함을 느낄 수 있는 방법은 바로 수천 번 들었던 이런 유쾌하고 가벼운 이야기들을 떠올리는 것이었다. -p.654-

아버지는 우리 인생은 불확실성에 의해 움직여 나아가는데, 그러한 불확실성은 우리의 인생 행로에 지장을 주거나 나아가 위협적인 경우도 많다고 했다. 그러나 우리가 관대한 마음을 잃지 않고 보존한다면 우리에게 극히 명료한 순간이 찾아들 거라고 했다. 우리에게 일어난 모든 일들이 갑자기 하나의 필수 과정이었음이 뚜렷하게 드러나는 순간이 찾아든다는 것이었다. 우리가 앞으로 살아가야 할 삶으로 꿈꿔온 대담하고 새로운 삶의 문턱에 서 있을 때조차도 그렇다는 것이었다.

He had said that our lives are steered by uncertainties, many of which are disruptive or even daunting; but that if we persevere and remain generous of heart, we may be granted a moment of lucidity - a moment in which all that has happened to us suddenly comes into focus as a necessary course of events, even as we find ourselves on the threshold of the life we had been meant to lead all along. -p.687-